Электронная версия* книги «Нотная запись народной музыки: Теория и практика» – М., 1990

Чтобы разобраться в противоречиво-сложной современной практике нотирования народной музыки и наметить перспективу возможного выхода из кризисной ситуации в этой жизненно важной для фольклора и фольклористики сфере, не обойтись без того, чтобы попытаться выявить и описать специфические черты фольклористической нотации, отчётливее всего обнаруживающиеся при рассмотрении её исторически менявшихся задач и функций. Сделать это можно, лишь оценив под разными углами зрения пройденный ею путь.

В истории нотной записи фольклора можно выделить три пройденных этапа. Первый из них охватывает обширный период от начальных опытов нотной записи народных напевов, опытов, имеющих у нас уже почти трехвековую историю (на Западе — ещё более длительную), и вплоть до последних десятилетий XIX века. Период этот совпадает с безраздельным господством слуховой записи (непосредственно с голоса певцов или по памяти) и по существу не может быть назван фольклористическим в собственном смысле слова, поскольку слышание фольклорного материала, как правило, было ориентировано не на его специфические особенности, а на общемузыкальную ценность, то есть было, так сказать, общемузыкантским. Характер нотаций этого времени определялся прежде всего потребностями и ориентацией композиторской творческой практики. Принципиальное отличие музыки устной традиции от композиторских опусов в лучшем случае лишь смутно угадывалось, интуитивно ощущалось, но отчётливо не формулировалось. Это отнюдь не означало, что не предпринимались попытки теоретического её рассмотрения, однако используемый при этом аналитический аппарат практически мало чем отличался от общепринятой музыкальной теории. Психологической доминантой первого поколения нотировщиков народной мелодики было преклонение перед её красотой, поиск и, соответственно, нахождение шедевров народного песенного гения, воспринимаемых в одном ряду с лучшими композиторскими творениями. И потому несущий в себе безраздельно господствующую теорию и эстетику композиторской, опусной музыки первый период нотирования музыкального фольклора можно без большой натяжки назвать «композиторским». Не случайно едва ли не наиболее яркими его представителями были именно компози-торы. В России — это Глинка, Римский-Корсаков, Мусоргский, Лядов, но особенно М.А. Балакирев, сборники которого справедливо расцениваются как высшее интуитивно-слуховое постижение характера и духа русской песни 1.

Существенные перемены принесло в нотирование народной музыки появление звукозаписывающей техники. Внедрение в собирательскую практику фонографа, а затем и магнитофона, позволяющих фиксировать и многократно воспроизводить практически любые звучания, породило ощущение доступности для нотирования образцов, принадлежащих весьма сложным мелодическим культурам, в том числе и далеким от европейской академической музыкальной традиции. При этом психологическая установка нотировщиков непроизвольно сместилась с «красоты» на «подробность» письменной фиксации. Цениться среди фольклористов стали прежде всего предельно детализированные нотации, призванные раскрыть неповторимые особенности каждой конкретной мелодической культуры. Не случайно представители нового направления часто стали называть свои нотации «расшифровками» или «транскрипциями», а самый процесс нотирования народных мелодий — «транскрибированием» 2. Очевидно, и нам имеет смысл назвать преобладающий тип нотаций второго периода «транскрипционным».

Однако убеждение, что тщательная фиксация все более тонких внешних деталей звучания будет способствовать объективному раскрытию содержательных, внутренних моментов фиксируемой таким способом музыки, оказалось в значительной мере обманчивым. Погоня за скрупулезной точностью фиксации внешних проявлений фольклорного мелоса нередко заводила в тупик, поскольку излишне детализированные записи способствовали снятию едва ли не главного, интегративного момента нотации, выявляющего содержательную сторону мелодики через обобщение деталей. Здесь можно было бы привести немало примеров подобных «тупиковых» нотаций, загромождённость которых сверхточными подробностями делала невозможным их непосредственное осмысливающее чтение.

«Объективность» нотирования с фонографически закреплённого звучания оказалась во многом иллюзорной, поскольку уверовавшие в неё представители нового периода в развитии фольклористической нотации в большинстве своём пытались осмысливать нотируемый материал по существу с тех же самых теоретических оснований — с позиций общеакадемической теории музыки. В этих условиях возможность многократно возвращаться к одному и тому же технически закреплённому звучанию сама по себе ещё не делала его восприятие более адекватным, полнее соответствующим внутренним нормам его организации, которые могли быть достаточно далеки от общеевропейских стандартов. Скорее даже наоборот. Получая возможность многократно перепроверить себя, нотировщик часто непроизвольно утверждался в «очевидности» и «общезначимости» своего слышания, лишь ещё надёжнее закрепляя заранее сложившийся стереотип. Нарастание точности «расшифровок» в этих условиях оказывалось во многом ка-жущимся, ибо эти расшифровки зачастую покоились на заведомо неадекватном теоретическом основании.

Увлечение тонкостями «микродетализованных» нотаций оказалось недолгим. Их громоздкость, переусложнённость и явная избыточность потребовали внесения внутренней упорядоченности. Из произвольной, неосмысленной избыточности транскрипционного подхода родилась потребность в аналитическом структурировании. С логической неизбежностью должна была зародиться аналитическая нотация,наступить новый, третий период в развитии музыкальной фольклористики.

Какие устремления руководили поисками третьего поколения фольклористов-нотировщиков? Прежде всего — желание обнаружить общие законы, управляющие организацией народной музыки в отличие от норм композиторского искусства, отделить основное от второстепенного в мелодике, «скелет» от покрова, и выработать приёмы внесения графической упорядоченности в нотный текст. Ключом к такому его упорядочению для песенных жанров стало соотнесение поэтического текста и напева, выявление «согласий слова и мелодии» (Е.В. Гиппиус). Одним из ведущих методов фольклористики явился метод слогоритмического анализа, а главным инструментом графического упорядочения нотаций — синтаксический ранжир.

Здесь не имеет смысла углубляться в существо названных методов и приёмов. Оно описано в специальной литературе и будет прояснено в последующем тексте, поскольку обоснование современных требований к фольклористическим нотациям является одной из главных задач данной работы. Необходимо только подчеркнуть особое значение для выработки принципов аналитического нотирования исследовательской и редакторской деятельности Е.В. Гиппиуса, целеустремленно отстаи-вавшего эти принципы при публикации разнонационального фольклорно-песенного материала. К дальнейшему совершенствованию этой методики постоянно стремился и автор настоящей работы, редактируя сборники уже упомянутой серии «Из коллекции фольклориста».

Хотя и сегодня большинство фольклорных нотаций продолжает оформляться и публиковаться по старинке — вне синтаксического ранжирования,— можно считать, что аналитический тип нотировки в целом утвердил своё превосходство над предшествующими способами нотирования и даже успел обнаружить некоторые издержки при слишком прямолинейных попытках своего утверждения.

Известная ограниченность сугубо аналитического подхода к народной музыке начинает обнаруживать себя прежде всего в излишней специализированности нотаций, их адресованности прежде всего профессионалам-фольклористам. Широкому кругу читателей многие из них не более доступны, чем переусложненные подробностями «транскрипции» предшествующего этапа. И это — несмотря на сознательную установку на выявление внутренней структуры текста путём последовательного его сегментирования. ёБолее того, когда аналитическое препарирование, расчленение текста становится самоцельным, оно невольно формирует подчеркнуто аналитический же способ его прочтения. Читатель принуждается воспринимать музыкальный текст как бы «по слогам». Континуальная природа музыкального звучания, и без того трансформируемая подчёркнуто дискретными нотными знаками, ещё больше отступает в тень и целостное ощущение её, столь необходимое для верного восприятия мелодического процесса, неоправданно затрудняется.

Другой ряд сомнений возникает при попытках универсализировать наработанную аналитическую методику, приложить её к любому музыкально-фольклорному материалу. Вполне корректные приемы структурирования — всегда результат исследования конкретных музыкальных культур, их исчерпывающего теоретического осмысления. Даже и в пределах одной культуры различные пласты, жанры и стили не всегда поддаются единообразному препарированию. Тем более непродуктивен прямой перенос аналитических методов, сложившихся при изучении одних культур, на другие культуры, где основания для структурирования могут быть совсем иными.

По-видимому, и аналитическая нотация, в том виде, в котором она сложилась в настоящее время, выполняет задачи лишь определённого этапа в становлении музыкальной фольклористики. Беспристрастная оценка её бесспорных — на фоне предшествующего нотировочного опыта — достоинств, с одной стороны, и критическое осознание вновь обнаруживающихся несовершенств — с другой, уже сейчас позволяют предугадывать основные направления предстоящей поисковой дея-тельности нотировщиков и постепенно вырисовывающиеся контуры наступающего постаналитического этапа.

Было бы, очевидно, преждевременным уже здесь и сейчас — до углубленно-теоретического рассмотрения всего комплекса фольклорно-нотировочных проблем — пытаться чётко сформулировать основные направления и главные задачи предстоящих поисков, а тем более — стремиться предвосхитить конкретные решения ещё недостаточно откристаллизовавшихся проблем. Однако высказать самые предварительные и общие соображения на этот счёт имеет смысл, поскольку наметки на будущее, пусть очень приблизительные и небесспорные, всегда в какой-то мере помогают вернее оценить прошлое и разобраться в настоящем.

Как представляется, ключевыми для постаналитического нотирования народной музыки должны будут стать следующие три проблемы: 1) отражение континуального начала фольклорного мелоса, 2) построение многоосновной теории, охватывающей реальное разнообразие фиксируемых устно-музыкальных языков; и 3) разработка новых методов интеграции содержательных моментов звучания в нотном тексте. Чрезвычайная сложность этих задач — вне сомнений; вполне очевидна и их глубинная взаимосвязанность. И всё же нелишним будет, наверное, понемногу сказать здесь о каждой из них в отдельности.

Когда аналитическое расчленение становится главной заботой нотировщика и выявляемая в нотном тексте структура высказывания начинает превалировать, оттесняя на второй план непрерывность и текучесть мелодического процесса, непосредственная выразительность и содержательная глубина свободно льющейся народно-песенной мелодики терпит существенный урон в восприятии читателя. Чрезмерная «кристаллизация» нотно-графического решения может даже стать препятствием для легкого и непредвзятого чтения. Структурная чёткость нотации должна восполняться поисками гармоничной формы отражения процессуальной стороны музыкального мышления. Одной лишь архитектонической выверенности отдельных его моментов и этапов, по-видимому, недостаточно. Сквозь графически выверенный и упорядоченный текст должна сквозить континуальная природа изустного музицирования. Без этого невозможно сохранить и передать в нотах дыхание живой музыкальной мысли.

Вот почему аналитическое препарирование текста должно стать необходимым, но промежуточным этапом оформления фольклористских нотаций. Одним же из конечных критериев верности нотного решения уже и сейчас может стать, пусть пока ещё во многом интуитивное, ощущение естественности и удобства расположения музыкального материала на нотных строках. Возможно даже, что перевод живого звучания народной музыки в нотнографические построения надолго, если не навсегда, останется не только предметом науки, но и проявлением особого мастерства, а каждая удачная нотация — не только продуктом аналитического ремесла, но и произведением своеобразного искусства графической нотописи. Типологическая обусловленность любых проявлений народного музыкального сознания, так или иначе закрепляемых традицией, вовсе не отменяет необходимости каждый раз искать и находить индивидуальное нотировочное решение, способное запечатлеть неповторимость конкретного устно-творческого акта. Тем более очевидным это становится при столкновении с существенно различающимися между собой фольклорными традициями.

Сегодняшние музыкальные горизонты фольклористики — горизонты историко-этнические и географические, стадиальные и региональные, стилевые и жанровые — существенно раздвигаются. В сферу фольклористического нотирования вовлекаются всё новые бесписьменные традиции, и арсенал нотировочных приёмов не может в связи с этим не пополняться. Это было бы само по себе не так уж и плохо, если бы приёмы эти не вступали в противоречие друг с другом. Неизбежность же противоречий в этой, казалось бы, чисто технологической сфере, проистекает от несоотнесённости, а порой и несовместимости теоретических оснований, опираясь на которые эти нотировочные приёмы рождаются. Каждый фиксирующий приём в конечном счете есть отражение определённого представления о сущности фиксируемого явления. Вот почему продвижение музыкально-теоретической мысли не может не находить отражения в нотировочной практике, а дальнейшее совершенствование фольклористической нотации попросту немыслимо без соответствующих теоретических разработок.

Теперь мы уже не можем не исходить из реального множества параллельно и независимо существующих музыкально-языковых систем, организован-ных по радикально несовпадающим нормам. И было бы нереалистичным по-прежнему стремиться свести эти нормы к единой логике музыкального выражения, понять и объяснить их в едином ключе теории, сложившейся на материале одной или нескольких близких музыкальных культур. Всё чаще мы являемся свидетелями появления новых теоретических концепций, обобщающих практику конкретной му-зыкальной культуры. Но не менее часто мы убеждаемся и в неприложимости этих концепций к широкому кругу иных музыкальных традиций. Непродуктивность экстраполяции любой из таких, по существу одноосновных теорий на весь противоречиво-многообразный и всё расширяющийся круг музыкально-языковых явлений становится все очевиднее. И выход из сложившегося положения начинает просматриваться в необходимом согласовании и гармонизации наработанных теоретических подходов, в создании своего рода многоосновной «метатеории».

Построение единой многоосновной музыкально-фольклористической теории, и только оно вновь сделает обоснованными претензии пятилинейного способа нотации на универсальность. Ведь некогда сами собой разумеющиеся претензии эти в наш век нередко ставились под сомнение — и не только в связи с деятельностью фольклористов. Независимой от фольклора и не менее основательной причиной кризиса пятилинейного письма явилась стремительная стилевая эволюция композиторского творчества — появление новых и новейших его течений, связанных с коренными переменами музыкального языка (конкретная и электронная музыка, алеаторика, сонористика, не говоря уже о компьютерном музыкальном творчестве). Свидетельствами нотационного кризиса могут служить учащающиеся на протяжении почти всего истекающего столетия попытки заменить общепринятую нотную графику иными (чаще всего— также графическими) способами фиксации звука. К настоящему времени разработаны и с бόльшим или меньшим успехом применяются десятки, если не сотни таких способов. И тем не менее ни один из них не смог и, вероятно, не сможет заметно потеснить, а тем более — заменить пятилинейную нотацию, сохраняющую своё значение основы массового общения в рамках письменной музыкальной культуры.

Что же касается собственно фольклористических аспектов данной проблемы, то отношение к возможностям пятилинейного письма менялось в зависимости от исторических этапов становления фольклористической нотации. Если на первых порах приложимость европейской нотной системы к задачам фиксации народной музыкальной «мудрости» (вспомним этимологию слова «фольклор») в целом не вызывала сомнений, хотя сетования на некоторую ограниченность её возможностей раздавались уже достаточно давно, то второй этап нотировочной деятельности фольклористов сопровождался нарастающим скепсисом по поводу универсальности пятилинейной системы. Открывшееся же вскоре многообразие этномузыкальных культур, явно не схватываемое с позиций единого теоретико-аналитического метода, по существу привело и фольклористов к осознанию своего рода кризисной ситуации. С неменьшим, чем композиторы, упорством они обратились к поискам новых фиксирующих систем, к разработке дополняющих приёмов и уточняющих знаков, к попыткам унифицировать эти знаки.

Конечно, стремление к унификации фиксирующих знаков всегда было и должно оставаться фактором, сдерживающим произвол нотировщиков и предупреждающим недопустимые разночтения. Но теперь, как никогда раньше, становится очевидным, что унифицировать нотное письмо следует в разумных пределах, поскольку в противном случае оно неизбежно приходит в противоречие с несводимыми к единообразию народными музыкальными традициями. Живая, противоречиво многообразная звуковая ткань народного музицирования не позволяет и, вероятно, никогда не позволит до конца стандартизировать нотные обозначения. Всегда должно будет оставаться некое свободное «пространство» для отражения неповторимых черт конкретной народно-музыкальной культуры. И это «пространство» уточняющих допусков не только послужит согласованию (частичной «интерференции») конкретно ориентированных теорий, но и будет содействовать развитию интегративных возможностей нотной системы, способности её к условно-обобщённой фиксации выявляемых этими теориями смыслов.

Придание фольклористическому нотированию интегративных свойств, пожалуй, наиболее сложная и проблематичная, но одновременно и самая перспективная из вырисовывающихся задач музыкальной фольклористики. Она словно бы идёт вразрез не только с подчёркнуто дискретной природой самого нотного знака, но и с усиленно дифференцирующей, аналитически-расчленяющей тенденцией в совре-менной нотировочной практике фольклористов. Чрезмерная детализация музыкальной ткани, её последовательное расчленение на элементы, несущие смысл лишь в сложных и неоднозначно прочитываемых своих сочетаниях,— отнюдь не самый радикальный путь к содержательным пластам народной мелодики, даже если подобная детализация частично компенсируется аналитическим структурированием текста. Выявление глубинных принципов музыкальной организации, свойственных конкретной фольклорно-мелодической культуре, должно быть органи-чески связано с выведением и соответствующих этим принципам интегративных норм, в такой же, если не в большей, мере характеризующих своеобразие определённого типа устно-музыкального мышления.

То, что было простым и естественным в распространенной некогда практике невменного нотирования, выросло для нас — в итоге длительного культивирования пятилинейной нотации — в трудноразрешимую проблему, стало едва ли не главным камнем преткновения на пути к отнюдь не усложнившимся смыслам народного музицирования. Не случайно таких специфических усилий требует теперь прочтение условно-интегративных средневековых музыкальных помет (русских знамен или, скажем, армянских хазов), в свое время доступных каждому рядовому распевщику. И хотя главная причина «онемения» старинных музыкальных рукописей заключается в самом характере их невосстановимой связи с умолкшей певческой практикой, немалая доля расшифровочных трудностей при современном музыковедческом к ним подходе определяется заметным ослаблением интегрирующих моментов в нашем нотно-музыкальном сознании.

Можно, вероятно, спорить, в какой степени хотя бы частичное возвращение к «тайнозамкненности» обобщённых обозначений, «тайнозамкненности», которая предполагает «изображение относительно сложного и продолжительного напева условным простым и сокращенным способом» 3, поможет решить проблемы постаналитического нотирования, но трудно не почувствовать, что психологической доминантой грядущего этапа для большинства фольклористов скорее всего станет отчётливое стремление к «новой простоте», к простоте как синониму точности и соответствия каждой конкретной нотации внутренней, содержательной организации соответствующего музыкального языка.

Но достижение истинной простоты — задача поистине сверхсложная. В сегодняшней фольклорно-нотирующей практике, сформированной подчёркнуто аналитическими установками, для этого необходима принципиально новая и мощная интеграционная методика, по существу, новая ступень мышления, прорыв к которой вряд ли может быть скорым и одномоментным. Выдвигая интегративную нотацию в качестве труднодостижимого идеала, следует сосредоточиться на создании реальных предпосылок к её осуществлению.

Интегративная нотация, достаточно гипотетическая и пока лишь смутно рисующаяся воображению, не может возникнуть как простая реакция на чрезмерную аналитичность достигнутого этапа. В каком-то смысле её можно мыслить как возвращение к интуитивным прозрениям «композиторского» периода, но возращение, обогащённое достижениями «транскрипционного» и «аналитического» нотирования, опирающееся на опыт всей пройденной истории формирования музыкальной фольклористики как самостоятельной и зрелой отрасли общего музыкознания. Наступающий период развития фольклористического нотирования, призванный стать этапом окончательного его становления, должен быть не просто постаналитическим, но обобщающим, синтезирующим — в широком и прямом значении данного слова. (Поэтому, кстати, так важно сейчас подвести итоги пройденного пути и систематизировать теоретические и практические его достижения.)

Само выведение интегративных, нерасчленимо целостных смыслов устно-музыкального интонирования предполагает органический синтез всех, ныне по необходимости раздельно фиксируемых сторон звучания. Содержательно действенная интеграция нотного текста, по существу, и должна быть не чем иным, как корректно осуществленным синтезом разноаспектных представлений. По-настоящему плодотворный синтез должен быть всеохватывающим. И поэтому решающими предпосылками к интегративному нотированию выступают многосторонность и исчерпывающая полнота описания фиксируемого явления, непротиворечивость и комплексность этого описания.

Прежде чем превратиться в действительно интегративную, фольклористическая нотация должна стать комплексной. Движение к конечной цели постаналитического нотирования, таким образом, естественно разделяется на две фазы: предварительную, к которой мы имеем все основания приступить уже сейчас, и завершающую, к осуществлению которой мы тем самым создадим необходимые предпосылки. Реальную перспективу движения открывает лишь чёткое разграничение и согласование конечной (идеальной) и первоочередной целей, стратегической и тактической задач.

Сегодня путь к интегративной методике записи устного звучания пролегает через формирование и совершенствование комплекса разноаспектных представлений, отнюдь не только чисто музыковедческих. Истинное значение и жизненное предназначение народного искусства, его содержательная сторона раскрываются и в результате углублённого социологического анализа фольклорных явлений, и благодаря введению их в широкий культурологический контекст. Вне разностороннего и комплексного осмысления фольклора как целостного и своеобразного культурного феномена, по существу, нельзя адекватно решить ни одну, казалось бы даже частную, нотнофиксационную проблему. Все они в конечном счете оказываются внутренне связанными.

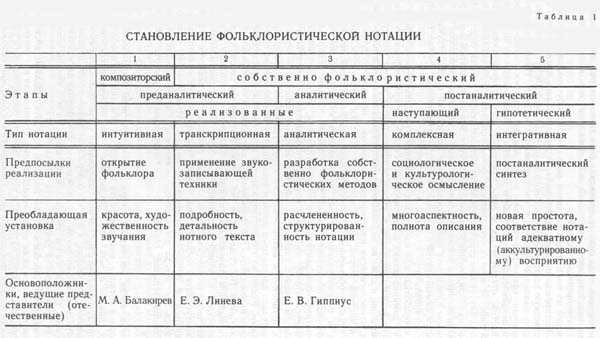

Таковы в общих чертах история фольклористического нотирования и ситуация, сложившаяся в этой сфере в настоящее время. Чтобы отчётливо представить себе пройденный путь и перспективу развития фольклорной нотации, попробуем отразить высказанные соображения в таблице.

Как видим, разграничение этапов формирования фольклористической нотации, в принципе отнюдь ещё не завершённого, достаточно условно и может быть проведено на разных основаниях. И всё же пять выделяемых здесь типов нотации, уже сложившихся или только намечающихся, представляются качественно определёнными и потому реальными. Разумеется, в действительности границы между ними не были и не могут быть непереходимо строгими. Такими они предстают лишь на условной схеме. Фактически развитие методов фольклорного нотирования протекало в постоянном столкновении противоборствующих взглядов, и появление новых ориентиров отнюдь не упраздняло прежних установок. Приверженцы «художественных» нотаций и сторонники сугубо научных подходов, к тому же совсем не одинаково понимаемых, активно конфронтировали во все времена. Смена главенствующей установки — на «красоту», «подробность» или «структурированность» нотировок — до сих пор проявляла себя лишь как результат взаимодействия противодействующих тенденций, как появление новых векторов в общем потоке противоречивых исканий.

Каждый из появляющихся типов нотации был обусловлен поисками своего идеала. Нотировщики «композиторской» эпохи стремились прежде всего выявить художественную ценность фольклорного материала, понимаемую ими в духе доминирующего канона современной им письменной музыки. Наиболее увлечённые представители «фонографической» эпохи искали приближения к объективной точности механически фиксируемого звучания, к максимальному использованию возможностей, открываемых в этом отношении звукофиксирующей техникой. Главной заботой многих сегодняшних фольклористов стало аналитическое расчленение и внутреннее структурирование нотного текста, поиски содержательных связей через упорядочение всех его компонентов. Эти последовательные переориентации были логически закономерными, каждый намечавшийся сдвиг был вызван стремлением преодолеть односторонность и недостатки предшествующего этапа. И, пожалуй, самый крутой и трудный поворот — в противовес крайностям аналитического нотирования — ждёт нас в будущем.

Не «обработка» или «переложение» устной музыкальной речи народа на язык одного из доминирующих композиторских стилей, не «расшифровка» или «транскрипция» устного звучания в «транслитерационном» ключе универсализирующейся нотации, и даже не аналитически препарированная «модель» фольклорного образца, «типологически идентифицированного» с позиций по существу одноосновной и частной теории, но вскрытие и отражение условным языком нотных знаков собственных способов и норм содержательной организации конкретных и многообразных устных музыкальных культур на многоосновной и согласованной общетеоретической базе — таково главное направление фольклорно-нотирующей деятельности на наступающем, постаналитическом этапе.

Думается, что общая логика поэтапного развития фольклористической нотации в целом именно такова: от интуитивного постижения — через проработку внешних деталей — к аналитическому структурированию, чтобы прийти затем к действительно адекватным нотным решениям — одновременно типовым и индивидуальным. Косвенно это подтверждается хотя бы тем, что сходные с упомянутыми этапы наблюдаются при формировании отдельных национальных фольклористических школ. По существу те же стадии проходит в своём индивидуальном профессиональном становлении каждый фольклорист-нотировщик. И даже работа над конкретной нотацией достаточно сложного фольклорного образца нередко повторяет те же логические этапы. Обычно сначала схватывается общий мелодический контур, затем последовательно прописываются детали, которые потом упорядочиваются в процессе выявления типовой структуры. И только в итоге — отнюдь не всегда достигаемом — являются неповторимая индивидуальность, содержательная глубина и... относительная простота нотировочного решения.

Теперь, когда очерчены контуры и намечены вехи исторического развития фольклорной нотации, можно перейти к существу основных её проблем. Как было сказано, главные из них — три. Во-первых, что должна фиксировать нотация, а это впрямую связано с проблемой содержания устно-фольклорных музыкальных высказываний. Во-вторых, как это содержание должно быть отражено в нотном тексте, что связано с вопросом о возможностях и специфике пятилинейного письма. И, в-третьих, ради чего это должно делаться, то есть каковы цели и конечный результат нотировочной деятельности фольклориста.

По каждой из проблем можно было бы говорить отдельно, посвятив им специальные главы или даже целые исследования. Однако для нас очевидна и важна их взаимосвязь, а, следовательно, и необходимость согласованного рассмотрения. Фактически все три проблемы можно трактовать как одну многосложную. И фокусируется она вокруг фундаментальной для понимания фольклора и концептуальной для рассмотрения всей современной музыкальной ситуации антиномии — антиномии устного и письменного.

Вряд ли теперь уже у кого-либо вызывает сомнение, что непосредственно сосуществующие и тесно взаимодействующие между собой культуры — письменная и устная — коренным образом друг от друга отличаются. Эти различия касаются не столько внешних признаков, сколько глубинных конституциональных свойств обеих культур. В осмыслении этих различий ключевым звеном становится процедура письменной фиксации устных высказываний, то есть процесс создания письменных текстов, связанный с целым рядом трудно разрешимых проблем.

Применительно к музыке, где, как известно, в качестве оппозиционных явлений противостоят фольклор (песенный и инструментальный) и композиторское творчество, проблема фиксации неизбежно выступает как проблема нотации. Будучи одним из видов графической записи звука, нотация, по определению, принадлежит сфере письменной культуры, создавая при этом одно из коренных противоречий между подчёркнуто устной природой фиксируемого объекта и письменной формой его отражения.

Противоречие это, хотя и не ускользало от внимания записывающих музыкальный фольклор, но, тем не менее, осознавалось скорее как досадное недоразумение, как своего рода помеха на пути увековечения фольклорных ценностей графическими средствами. Тем не менее, история фольклорных нотаций складывалась в постоянном стремлении к совершенствованию этих средств.

Путь этот представляется сегодня вполне понятным и абсолютно естественным, если отдать себе отчёт в том, отчего возникла сама потребность в письменной фиксации музыкального фольклора, у кого она первоначально возникла и чему эта фиксация призвана была служить.

Естественное саморазвитие фольклора, его нормальное, полноценное функционирование само по себе, как правило, ни в какой форме записи не нуждается. Будучи одним из наиболее ярких проявлений устной культуры человека, фольклор выработал на протяжении веков свои собственные средства сохранения, позволяющие ему беспрепятственно выполнять своё жизненное предназначение. Механизмы изустного научения, непосредственной устной передачи фольклорных ценностей оказались достаточно совершенными как с точки зрения необходимой их сохранности, так и для создания условий и предпосылок к естественному развитию музыкально-фольклорной деятельности. Вопрос о необходимости записей фольклора первоначально возник в связи с тем, что последний стал осознаваться представителями письменной культуры как безвозвратно уходящая художественная ценность, а проявления фольклорной деятельности стали восприниматься как объекты особого эстетического интереса, породившего желание сохранить и ввести эти объекты в общекультурный художественный оборот 4.

К этому времени письменная музыкальная культура уже располагала вполне развитым аппаратом сохранения, передачи и распространения своей продукции. Специально разработанный для выполнения определённых задач, не выходивших за пределы влияния культуры письменного типа, аппарат этот весьма полно удовлетворял её основные потребности, обслуживая соответствующий тип творчества и функционирование его результатов. Таким аппаратом явилась для европейской композиторской музыки пятилинейная система нотной записи, которая в двух координатах — высотной и временной — схватывала и запечатлевала основные закономерности фиксируемой ею музыкальной речи. Естественно, что именно эта пятилинейная система стала использоваться и в качестве фиксатора музыкально-фольклорных образцов.

Говорить о том, что пятилинейная нотация просто обслуживала потребности определённого типа музыки, которому она призвана была соответствовать, было бы не вполне точно. Дело в том, что сложившаяся система записи оказалась небезразличной к формированию и развитию обслуживаемого ею музыкального языка, а следовательно, и музыкального мышления. Форма фиксации накладывала свою печать на фиксируемые ею объекты уже на стадии их замысла, предопределяя до некоторой степени средства и приёмы формирования самих продуктов данного типа культуры. Подобное взаимодействие между способом и объектом фиксации следовало бы, очевидно, считать в определённом смысле идеальным.

Однако высокая степень взаимосвязи музыкального языка и средств его графического отображения обусловила известную ограниченность указанной системы в целом, придав ей чрезмерную завершённость, которая стала определённым препятствием даже в пределах самого европейского композиторского творчества. Чтобы убедиться в этом, достаточно предпринять краткий экскурс в историю европейской нотации.

Зарождение современного нотного письма тесно связано с музыкальной практикой средних веков и эпохи Возрождения. Выкристаллизовавшееся первоначально на основе григорианского пения, нотное письмо линейного склада совершенствовалось затем в процессе формирования европейской музыкальной классики, достигнув расцвета в творчестве выдающихся композиторов XVIII—XX веков — от Перголези до Стравинского включительно. И в наши дни пятилинейное письмо продолжает оставаться незаменимым средством массового музыкального общения, вполне удовлетворяя творческие потребности большинства композиторов, ориентирующихся на развитие традиций отечественной и зарубежной музыкальной классики. Вместе с тем формирование некоторых новых стилевых направлений современной музыки оказалось связанным с выходом за пределы, доступные традиционной нотации. Не случайно всё большее число радикально настроенных современных авторов принуждено существенно трансформировать сложившиеся приёмы записи, а порой и вовсе отказываться от всем привычной пятилинейной графики. Но ещё прежде композиторов-авангардистов об ограниченных возможностях нотного письма заговорили фольклористы, на практике столкнувшиеся с невозможностью нотной фиксации наиболее характерных свойств и сторон народного музицирования.

Сетования по поводу ограниченных возможностей нотного письма, обнаруживавшихся при попытках записи народных песен, раздавались с первых же шагов отечественной музыкальной фольклористики. «Склад и лад русской песни виден только в пении, а не в чтении», — писал в середине прошлого века этнограф и археолог А.И. Пискарёв 5. Трудности этого рода естественным образом связывались с невозможностью уловить самобытность национально характерной мелодики с позиций общеевропейской музыкальной теории, с которой нотное письмо оставалось неразрывно связанным. Оценивая почти все существовавшие к тому времени публикации русских песен с нотами, один из наиболее вдумчивых и серьёзных собирателей музыкального фольклора, Н.М. Лопатин, вынужден был конста-тировать, что составители первых русских музыкальных сборников «явно старались приноравливать наши народные мелодии к западной форме, кто к итальянской, кто к немецкой, для сего вводили симметричный ритм, которому отнюдь не подчиняется раздолье нашего народного пения; подводили нашу мелодию под какой-нибудь определённый тон или лад, и когда наша мелодия не гнулась, то наказывали её, подправляли, урезывали, приставляя к ней небывалые диезы и бемоли и таким путем, уничтожая самобытность наших песен, придавали ей искусственную пошлость» 6.

Но даже и тогда, когда первоначальные теоретические несообразности были в какой-то мере преодолены, коренное, принципиальное противоречие нотного текста реально звучащей песне по-прежнему продолжало оставаться камнем преткновения для наиболее мыслящих музыкантов. Логический итог осмыслению данного противоречия выразительно подвела в начале нашего века Надежда Яковлевна Брюсова, известный музыковед-фольклорист и деятель музыкального образования. В статье «О народных хорах», опубликованной в журнале «Музыка», она писала:

«Народная песня "в точной записи" — разве это народная песня? Запись её — это запись только одного исполнения, и если только оно будет всегда повторяться, то это будет чем-то иным, чем исполнение народной песни. Мы, живущие в городах, не можем иначе знать народную песню, как только по книгам и по таким записям. Но ведь те, кто пел её, могут знать её ближе и лучше, знать настолько, чтобы никогда не повторять её одинаково, из какого-то совершеннейшего, им одним ведомого прообраза извлекать каждый раз новый, только для этого часа подходящий и нужный образ. А в записи этот прообраз принизится, сравняется с этой одиночной записью, умрёт. И уже возможность дальнейшего творчества, конечно, исчезнет, путь его оборвётся» 7.

Быть может, это крайняя точка зрения. Но, тем не менее, она отчасти находит новые подтверждения в наши дни.

Небезынтересно в этой связи проследить развитие взглядов на соотношение устного и письменного музыкальных начал по намеченным выше этапам исторического становления фольклористической нотации. На «композиторском» этапе нотировочной деятельности фольклористов противоположность устного музыкального общения общению письменно-опосредованному по существу не осознавалась. Язык музыкального общения воспринимался как в принципе единый, независимо от того, запечатлевался ли он на нотной бумаге или оставался незаписанным. Ощущение принципиальной затруднённости при переводе устного звучания в нотный текст явилось, собственно говоря, побочным следствием сверхдетальных нотаций второго, «транскрипционного» периода, когда повышенная вариативность и неустранимая множественность проявлений предстали как неотъемлемые, конституциональные свойства устного музыкального выражения. Решающий же сдвиг в понимании всего комплекса связанных с этим вопросов намечается лишь сейчас, когда с утверждением аналитических нотаций начинает осознаваться не просто отличие фиксируемого и нефиксируемого в музыкальном языке, а более сложное и фундаментальное противостояние внешнефиксированного и внутреннефиксированного звучания. Именно в этом начинает опознаваться коренное расхождение письменного и устного музыкального искусства. Фольклорная и композиторская музыка не просто по-разному функционируют в обществе, не просто предполагают различную коммуникативную механику своей реализации, но, в связи с этим, оказываются по-разному внутренне устроенными 8.

Как и профессиональное композиторское искусство, народная музыка не может существовать, не закрепляя в традиции свой продукт — художественные артефакты, «произведения». Последние же сохраняются и передаются из поколения в поколение не столько благодаря закреплению в памяти внешних параметров формы, сколько путём передачи внутренних механизмов её порождения. В любом случае дело не обходится без того или иного способа фиксации. Только в одном случае — в композиторском искусстве письменной традиции — эта фиксация более определённа, жёстка, предметна, внешне проявлена, в другом же — в устной фольклорной практике — она гибка, пластична, внутренне скрыта. При таком понимании истинно фольклористическая нотация может рассматриваться как своего рода способ проявления, материализации внутренних фиксационных механизмов, действующих в музыке устной традиции. Отсюда вытекает целый ряд особенностей фольклорной нотации и современных требований к её оформлению, которым будет уделено внимание в последующих разделах работы. Сейчас же продолжим общее соотнесение музыки устной и письменной традиции с точки зрения её внутренней и внешней организации.

Существенно расходящиеся способы фиксации не могут не иметь далеко идущих последствий в плане глубинной структуры устной и письменной музыки. Единые в своих исторических истоках, эти виды музыкального искусства начинают постепенно обнаруживать различные тенденции развития, приводящие к заметной их поляризации как в отношении содержания, так и с точки зрения конструктивных особенностей формы. Будучи каждый раз фиксируемой в более или менее устойчивом и однозначно читаемом нотном тексте, форма в композиторской музыке получает и широко реализует возможность, а в отдельных жанрово-стилевых направлениях даже и необходимость быть неповторимо индивидуальной. Неповторимость, соответствие сугубо индивидуальному замыслу становится (при всех чертах внутренней типологичности) нередко едва ли не основным требованием «высокого» композиторского искусства. Устная же народная музыка по-прежнему может осуществляться лишь по «типовому проекту». Иначе она попросту не имеет шансов закрепиться в традиции, то есть сохранить себя как жизнеспособный организм.

Разумеется, обладая гибким внутренним стержнем, но не жёстко фиксированным алгоритмом воспроизведения, свободно-инвариантная по самой своей природе народная песня никогда не реализуется в точных повторах. Однако её под-чёркнутая вариантность и заведомо индивидуальный облик композиторского опуса, при некотором внешнем сходстве, представляются явлениями принципиально разного порядка. И одна из наиболее сложных, но неотъемлемых задач фольклористической нотации заключается в том, чтобы запечатлеть это различие.

Единство корней (вся музыка некогда была подчёркнуто безписьменным искусством) и постоянное взаимодействие устного и письменного музыкальных потоков не позволяют провести между ними непроходимую грань. Точнее было бы говорить об устном и письменном как о двух полюсах, к которым тяготеет конкретная музыкальная практика и между которыми существует обширная переходная область. Для наших дней активное взаимное влияние двух творческих парадигм особенно характерно, поскольку воздействие композиторской продукции на носителей фольклорной культуры заметно возрастает (благодаря размыканию фольклорной среды и активному вторжению средств массовой коммуникации), а, с другой стороны, типовые модели устного музыкального общения по-прежнему заносятся в сферу композиторского творчества и усиленно разрабатываются в нём. И тем не менее, противоположность двух принципов музыкальной организации отнюдь не снимается, но, напротив, чётче осознаётся в ходе их осмысленного и целенаправленного сопоставления.

Здесь можно было бы провести ещё одно, достаточно условное, сравнение — с взаимодействием поэзии и прозы в современном литературном процессе. Стилевые грани между этими двумя видами художественной речи сегодня нередко намеренно стираются, хотя это и не снимает их исходного противостояния. Оттого что отдельные поэтические произведения, даже по своему внешнему оформлению, становятся похожи на прозу, а проза зачастую до предела насыщается приёмами поэтической выразительности, в целом два вида организации словесного искусства не перестают быть диаметрально несхожими на своих полюсах.

Как будто бы несколько неожиданная и произвольная, приведенная аналогия может быть расширена и углублена не без пользы для интересующей нас темы.

Помимо того, что фольклор тесно связан с поэтическим словом, а народная песня в большинстве случаев попросту является поющейся поэзией, сближение композиторской музыки (прежде всего — бестекстовой, инструментальной) с прозаическими литературными жанрами имеет весьма веские основания, и прежде всего — в принципах их структурной организации, небезразличной для способов записи соответствующих текстов. Определённая звукоритмическая упорядоченность поэтических текстов непроизвольно способствует их запоминанию, иными словами — их внутренней самофиксации. Свободно же организованная прозаическая речь представляет значительно большие трудности для запоминания и точного воспроизведения по памяти. Не случайно стихи значительно чаще, чем проза, располагают к чтению вслух и наизусть. В силу самих своих конструктивных особен-ностей проза значительно крепче привязана к письменной форме фиксации, без которой многие её современные виды и жанры попросту не могли бы осуществиться. (Вспомним, что в дописьменную эпоху многие наиболее развёрнутые формы художественного повествования были, как правило, стихотворными и нередко поющимися, например героический эпос.)

Намеченная аналогия может быть развита и далее, но мы ограничимся сказанным, чтобы сделать один из предварительных выводов, касающийся основного характера и соответствующего ему внешнего оформления фольклористических нотаций. Подобно общепринятому в последние века способу записи стихов, нотные записи народной музыки могут и должны быть графически упорядочены в соответствии с внутренней смыслообразующей их структурой. Собственно говоря, это и соответствует высказанному ранее соображению о переводе во внешний план внутренних принципов фиксации народных мелодий. Их нотные записи становятся, таким образом, двухплановыми, то есть сочетающими чисто внешнюю фиксацию общего звучания с отражением в ней (с помощью специальной техники аналитического препарирования) внутренних, содержательных моментов звучащей формы.

Возвращаясь к антиномии «устное — письменное» — к одной из кардинальных языковых антиномий, в свете которой проблемы фольклористической нотации предстают особенно выпукло,— следует подчеркнуть, что осознание принципиального расхождения устных и письменных языков становится сегодня всё более отчётливым не только и не столько в музыке, сколько вообще в гуманитарной сфере в целом. Противостояние непосредственного, прямого высказывания и высказывания кодифицированного, опосредованного письменным текстом, уже основательно проработано общей лингвистикой. Учёными доказательно раскрыто коренное отличие разговорной речи от кодифицированного литературного языка, отличие, обнаруживающее себя на различных уровнях её организации: лексическом, морфологическом, синтаксическом. Фактически разговорная речь оказывается — в рамках единого национального языка — существенно по-иному функционирующей языковой системой, требующей особой техники её письменной фиксации 9. И музыковеду-фольклористу имеет смысл опереться на эти представления, поскольку принципиально устный характер является неотъемлемым свойством музыкального фольклора, противополагающим его письменной культуре профессиональных композиторов.

Конечно, сближение устно бытующей народной мелодии с разговорной речью и, соответственно, сопоставление композиторской музыки с кодифицированным литературным языком могут оказаться плодотворными лишь в сугубо теоретическом плане. Практически ценных выходов в смысле совершенствования приёмов фольклористического нотирования они, скорее всего, не дадут. И это понятно. Разговорная речь, в отличие от народной музыки, не принадлежит сфере искусства, обладающего неповторимой спецификой и не допускающего прямого переноса вне него обнаруженных закономерностей. И, тем не менее, самое общее сопоставление устного и письменного языковых начал безусловно поможет многое прояснить в занимающей нас проблематике 10.

В основе двух музыкальных субъязыков — устного и нотно-письменного — лежит глубинное, хотя всё ещё не до конца выявленное различие, позволяющее говорить о двух существенно не совпадающих типах музыкального мышления. Если изначально устный по своей природе язык народной песни тяготеет к континуальному полюсу сознания, к свободно-контекстной изменчивости смыслов и нелинейной организации своих звучащих «текстов», то язык композиторского творчества, непроизвольно бравшийся фольклористами-нотировщиками за эталон, в значительной мере сформирован с участием механизмов письменности и потому тяготеет к устойчивым по своему значению дискретным знакам. Нотная запись фольклорного пения, если она, вслед за композиторскими текстами, представляет собой одномерно организованный, линейный, in continuo оформленный текст, в чём-то существенном противоречит логике и механизмам функционирования народной песни, догадываться о которых мы можем только в результате углублённого и целенаправленного анализа этих последовательно одномерных текстов.

Существование в рамках одной культуры двух далеко разошедшихся в своих внутренних логических структурах музыкальных субъязыков остро выдвигает проблему взаимопонимания их носителей, или иными словами — проблему адекватного перевода устного пения в письменный текст и, напротив, «декодировки» фольклорных нотаций музыкантами-исполнителями.

Строго говоря, однозначный перевод с континуально-циклического языка устной традиции на дискретно-линейный язык письменных знаков в принципе нереален, особенно если учесть сложную образно-поэтическую природу языка искусства. В этом случае ситуация адекватного перевода, по существу, заменяется ситуацией нахождения приемлемых эквивалентов в контексте иного языка. Это обстоятельство достаточно чётко осознавалось выдающимися представителями русской фольклористической мысли ещё тогда, когда вопрос о противостоянии устного и письменного музыкальных языков отчётливо не формулировался. Не случайно уже П.П. Сокальский утверждал, что «всякая укладка народной песни в наши ноты есть начало изменения её, начало процесса переработки её или, если можно так выразиться, есть перевод её из старинного языка на наш современный общий музыкальный язык, причём перевод, — добавлял он, — может быть более или менее удачным, по таланту переводчика» 11. Вот, вероятно, почему, несмотря на все современные усилия унифицировать технику фольклорных нотаций, все-таки никогда не удаётся добиться того, чтобы записи одного и того же народного напева полностью совпадали у двух разных нотировщиков, если даже последние принадлежат одной и той же фольклористической школе 12.

При сопоставлении искусства нотировщика с художественным переводом возникает потребность в новом понятии — базисный язык, или язык переводчика. В роли «переводчика» в данном случае выступает фольклорист, музыкально-теоретические представления которого становятся решающим звеном музыкальной коммуникации в качестве своего рода «кода», определяющего как достоинства, так и недостатки той или иной конкретной нотировки. Теоретические представления нотировщика, сознательно или неосознанно кладущиеся в основу нотного текста, образуют фундамент (базис), определяющий характер и практическую ценность конечного продукта — конкретной нотной записи фольклорного оригинала.

Вообще говоря, в качестве «базисного языка» нотировщика могут выступать либо музыкальный стиль определённого композиторского направления, на которое он вольно или невольно ориентируется, либо внутренние закономерности той или иной фольклорно-музыкальной культуры, определяющие способ и особенности её функционирования. Однако, как показывает практика, чаще всего «базисным языком» фольклористов была и остаётся европейски-академическая теория музыки, на словах нередко отвергаемая, но на деле всё ещё претендующая на своего рода универсальность. Сквозь эту школьно-теоретическую базисную систему прочитываются не только подавляющее большинство нотаций композиторского этапа, но и многие современные нотировки. Иные базисные языки лишь начинают складываться, и, собственно говоря, их поиск и формирование становятся по-настоящему актуальными только в самое последнее время.

Возникает вопрос: что лучше, когда базисный язык нотировщика достаточно универсален и потому весьма далек от многих фиксируемых музыкально-фольклорных явлений, или когда этот язык весьма специфичен, поскольку ориентирован на глубинные закономерности конкретной и нередко неповторимой музыкальной культуры? И то, и другое имеет свои преимущества и изъяны. Сегодня мы как будто начинаем склоняться к тому, чтобы признать предпочтительную ценность специализированного базисного языка, отражающего особенности вполне конкретной культуры. Но как бы то ни было, лучше, если «расстояние» между реальным, запечатляемым в нотации языком и базисными ориентациями нотировщика очевидно не только для самого нотировщика, но и для большинства читающих данную нотацию. И, наверное, было бы ещё лучше, если бы мы располагали не одной письменной версией далекого от нас фольклорного оригинала, а, по меньшей мере, двумя или тремя вариантами нотировки, сделанными в различных теоретических «ключах».

Конечно, степень различия в нотациях одного и того же образца не всегда настолько велика, чтобы ею нельзя было бы пренебречь. Иначе пришлось бы вообще поставить под сомнение всю деятельность фольклористов-нотировщиков. В каждом из обособившихся музыкальных субъязыков всегда есть пласты, интенсивно тяготеющие друг к другу. Такие близко сходящиеся ветви культуры обычно активно взаимодействуют между собой, и в этом случае их взаимный «перевод» связан со значительно меньшими трудностями. Однако это не снимает проблему в целом: наиболее специфические проявления каждого из противостоящих типов музыкального мышления — устного и письменного — требуют незаурядного и специализированного «переводческого» мастерства.

Если фольклорные нотации рассматривать как переводы с устного музыкального языка на письменный, то исполнители нотированных народных песен — это, как было замечено, своего рода «декодировщики», осуществляющие весьма проблематичный обратный перевод 13. Прочтение нотного текста, то есть его возвращение в тот или иной вид звучания, в лучшем случае способно дать лишь частичное совпадение с первоисточником. Каждый собиратель народных песен, наверное, не раз с удивлением замечал, что записанная им от народного певца мелодия, исполненная затем на инструменте или спетая по нотам, отнюдь не всегда опознается певцом как та же самая песня 14. Тем более, если фольклорная культура оказывается далекой от европейской традиции и если интерпретация нотного текста проходит несколько стадий опосредованного воспроизведения, например, в результате хотя бы незначительного композиторского вмешательства или при исполнении напева третьим лицом.

В связи со всем сказанным здесь невольно напрашивается вопрос о содержательной стороне народной музыки и о тех возможностях, которыми располагает нотная система записи для отражения этого содержания.

Вслед за уже утвердившейся в отечественном музыкознании традицией представляется целесообразным чётко различать два плана содержания, так или иначе взаимодействующие в музыке любого склада. Первый план — автономное, собственно музыкальное содержание, непереводимое на языки иных понятий. Это то, что другими словами можно охарактеризовать как содержательные моменты музыкальной формы, имманентная логика музыкального процесса и т. п. Отражение этого плана содержания является главной, если не единственной целью нотной записи, рассматриваемой как исторически сложившаяся совокупность общепринятых нотных знаков. Однако не это содержание чаще всего представляет доминирующую ценность музыкального искусства в глазах общества. Скорее оно выступает в роли своего рода «контейнера» для содержания более широкого и общего плана, содержания, которое следовало бы назвать образно-ассоциативным, наполняющим музыкальную ткань в зависимости от конкретного исторического, социального и культурного контекста.

Два плана содержания тесно сплетаются между собой и оказываются сложно взаимодействующими. Их связь улавливается с помощью таких сложных категорий, как жанр и интонация, однако для этого требуется развитая и достаточно изощрённая аналитическая техника, далеко выходящая за пределы одного только нотного текста. Отдельно и внеконтекстно взятая нотная запись, не поставленная в связь с определённой стилевой традицией и жизненной ситуацией, породившей данную музыку, не способна дать нам сколь-либо внятное представление об истинном её содержании.

В том случае, когда обстоятельства появления конкретной нотной записи и стиль запечатленной в ней музыки нам не известны, мы начинаем судить о них на основании какого-либо иного, по каким-то причинам лучше нам известного стиля, а это может увести достаточно далеко от реальности. Чтобы этого не случилось, обычно прибегают к тому, что, условно говоря, можно назвать «легендой», то есть предваряющим или сопровождающим нотную запись словесным описанием обстоятельств и условий ее появления. Это относится к любой музыке, в том числе и к композиторской классике, только в последнем случае «легенда» может быть предельно краткой, поскольку многие контекстные сведения могут быть сравнительно легко извлечены из популярной музыковедческой литературы. Иной раз нам вполне достаточно фамилии композитора и года сочинения данного произведения (или номера опуса), чтобы заранее избрать верную стилевую ориентацию для восприятия. Причем это касается обоих пластов содержания: и собственно музыкального (стилевого), и общего, образно-ассоциативного, поскольку социокуль-турный контекст сочинения нам также более или менее известен по приобретённому слуховому опыту и доступен благодаря справочно-биографическим описаниям, создающим культурную «ауру» вокруг классического искусства.

Совсем другое дело — обстоятельства, породившие то или иное фольклорное явление. Они, как правило, неизвестны не только широкой аудитории, но и достаточно тесному кругу специалистов. И поэтому, по уже утвердившейся традиции, «легенда», сопровождающая фольклорную нотировку, включает довольно широкий спектр так называемых «паспортных» данных. Эта «легенда» обычно включает целый ряд необходимых сведений, составляющих типовое примечание к нотной расшифровке. Сюда входят обычно такие социокультурные данные, как имя, год рождения (возраст) и социальная характеристика исполнителя (его профессия, принадлежность к определённой социальной и этнической среде). Нередко указывается место рождения народного музыканта, помогающее определить его принадлежность к определённой локальной традиции. Существенными оказываются место и время, а также контекстные обстоятельства, в которых производилась запись, теперь, как правило, магнитофонная. Это тоже позволяет судить о близости обстоятельств исполнения к традиционным условиям, и тем самым, об этнографической достоверности звучания (одно дело, когда запись производилась, скажем, непо-средственно в момент отправления обряда, и совсем другое, когда обстановка записи была приближена к студийной). Немаловажно также и то, кем именно и с какими предустановками производилась эта запись, и потому обязательно должно указываться имя собирателя. То же самое относится к сведениям о нотировщике и о времени и обстоятельствах нотирования, что позволяет косвенно судить о теоретических позициях, с которых эта нотация осуществлялась, а следовательно, и должна прочитываться. Желательно, кроме всего прочего, указать также место хранения магнитофонной записи и оригинала нотной расшифровки, что позволит, при необходимости, перепроверить нотацию и разрешить возникающие сомнения и спорные моменты.

Как видим, паспортная аннотация фольклорной записи включает довольно широкий круг сведений, позволяющих судить о социокультурной ситуации, в которой осуществлялась эта запись. И это чрезвычайно важно, ибо народное музыкальное искусство, в отличие от композиторской музыки, в очень высокой степени конситуативно, его внешний звуковой план, а также в немалой мере и внутреннее содержание зависят от конкретных обстоятельств музицирования 15.

Однако одних только социально-ситуативных моментов в «легенде» к фольклорной нотации оказывается во многих случаях недостаточно. Выше говорилось о фактическом многоязычии народного музыкального мышления. И когда языково-стилевые показатели конкретной локальной культуры существенно отклоняются от общетеоретических представлений большинства нотировщиков, оказывается необходимым введение дополнительных условных знаков, корректирующих обычные приёмы нотного письма. В этих случаях нотная расшифровка, помимо социально-ситуативного «паспорта», нуждается в своего рода «технологической легенде» — в словаре нестандартных обозначений. По существу это то, что уже стало привычным в предисловиях ко многим фольклорным сборникам, открывающимся списком особых знаков уточнения нотации (микроальтерационные знаки, фиксирующие отклонения от полутоновой темперации, обозначения метроритмических неравномерностей и композиционно-структурных особенностей текста). За этими весьма разнохарактерными знаками порой угадываются особенности нестандарт-ной, сугубо локальной системы выразительности, составляющей основу конкретного музыкально-языкового диалекта и не укладывающейся полностью в общепринятую систему нотной фиксации.

Нелишне заметить, что здесь возникает закономерная параллель с некоторыми современными композиторскими новшествами, также затрагивающими установившуюся технику нотного письма. Показательно, что ряд новейших авторских партитур открываются транскрипционно-технологическими «легендами», порой намного превосходящими списки условных обозначений в фольклорных сборниках. Очевидно, что за этим стоит существенная стилевая трансформация музыкального мышления, выводящая за привычный круг приёмов нотной записи. И следует отметить, что многие из этих вновь вводимых обозначений оказываются вполне приемлемыми как в транскрипционной деятельности современных композиторов, так и в нотировочной практике фольклористов. И это отнюдь не случайно, поскольку одним из направлений современных композиторских поисков является намеренное или непроизвольное возвращение к интонационному опыту устных музыкальных культур.

Собственно говоря, в постоянной ревизии и корректировке приёмов нотного письма со стороны фольклористов и радикально настроенных композиторов нет ничего из ряда вон выходящего. В этом следует видеть естественное развитие нотно-письменной системы, осуществляющееся по мере поступательного развития самой музыкальной практики, преобразуемой не только активно действующими музыкальными писателями-новаторами, но и постоянно раздвигающими поле музыкально-стилевых реальностей фольклористами.

Итак, нотная запись народных песен изначально связана с определёнными трудностями. По самой своей природе музыка устной традиции, обладая целым комплексом специфических свойств, с большим трудом и значительной мерой условности поддаётся фиксации на нотной бумаге. И дело отнюдь не только в большой вариантной свободе фольклорных напевов и их постоянной изменчивости, особенно в культурах импровизационного склада. Сама внутренняя логика народного мелоса, сами принципы его развития не совпадают с логикой и смыслообразующей системой музыки письменной традиции. Европейское нотное письмо, во многом породившее эту традицию и связанное своим происхождением с мышлением вполне определённой стилевой эпохи, оказалось плохо приспособленным для записи устной народной музыкальной речи, тем более, когда это касается культур, заведомо далеких от европейской.

Существует, как мы убедились, и ещё одно, принципиально важное обстоятельство, осложняющее проблему записи народной музыки. Обстоятельство это — теснейшая связь, существующая между котировочной деятельностью и теоретическими представлениями нотировщика. Дело в том, что мы умеем анализировать и осмысливать лишь то, что научились более или менее точно фиксировать на бумаге. С другой стороны, мы можем достоверно и без существенного риска исказить смысл фиксировать в нотах только то, что хоть в какой-то степени предварительно осмыслили теоретически. Закономерные связи этого рода уже давно были замечены в отечественной музыкальной практике. Со свойственной ему резкостью об этом писал А.Н. Серов: «Есть... целые легионы музыкантов-техников, музыкальных мастеровых, воспитанных на западноевропейский лад и смотрящих на всю на свете музыку сквозь призму немецко-итальянских понятий, возведённых в закон с конца XVII века и вкоренившихся в продолжение всего следующего времени. Такого рода музыкальные "делатели" не настолько были лишены вкуса, чтобы не плениться, хотя бы до некоторой степени, свежестью народно-русских мелодий... Но не могли также и не взирать на эту простонародную "неучёную" музыку немножко через плечо. Вследствие чего возымели богатую мысль: приблизить эту простонародную русскую музыку к "музыке всеобщей", к музыке "образованной", истинной... На практике... музыкальные мастеровые натолкнулись в русской песне на материал весьма непокорный, неподатливый, но этого, разумеется, не заметили и, руководствуясь своими тупейшими и ограниченными идеалами, гордясь своей "образованностью", подошли к русским народным напевам с совершенно ложной стороны, прикоснулись к ним грубою ремесленною лапою и — стерли радужную пыль с крыльев музыкального мотылька, то есть исказили, обезобразили русско-народные мелодии иногда до неузнаваемости» 16.

Как видим, народная музыка уже тогда представлялась достаточно сложным объектом для понимания с позиций чуждой ей «школьной», академической теории музыки, и до сих пор ещё нередко опирающейся в основном на европейскую традицию композиторского мышления. Для основательного и верного её понимания, а следовательно, и записи, необходима была самостоятельная, вполне соответствующая ей теория, разработка которой, говоря словами того же Серова, «шла изнутри, из внутренней органической потребности в каждом конкретном случае, а никак не извне, как нечто чуждое, постороннее, как навязанный русскому простолюдину немецкий или полунемецкий костюм» 17.

Собственную теорию народного музыкального мышления, вытекающую из его внутренних, автохтонных свойств и закономерностей, строго говоря, и невозможно построить, опираясь на нотации, сделанные по нормам композиторской музыки. Такие нотации фольклорных мелодических образцов — по существу всего лишь их более или менее удачные «переводы» на принципиально иной, европейский письменный музыкальный язык. Адекватность при таком переводе заведомо недостижима, а относительная достоверность фиксации тесно связана с достоверным теоретическим осмыслением глубинных закономерностей народно-национального мелодического мышления.

Образуется своего рода замкнутый круг, и каждая нотация более или менее сложного фольклорного образца представляет собой попытку вырваться из этого круга. В поисках же выхода мы снова и снова задаёмся всё тем же изначальным вопросом: помогает или мешает нам в этом, сковывает или освобождает сама существующая система нотной письменности в том виде, в котором она сложилась и функционирует к настоящему времени.

До сих пор на протяжении долгих веков своего существования линейное нотное письмо было преимущественно связано с теоретическими основами тональной музыки европейского склада. Так или иначе все способы его уточняющего совершенствования были направлены на повышение «разрешающей» способности этой нотной системы без смены основного её теоретического «ключа», рассчитанного в основном на полутоновую высотную шкалу и мензуральную ритмику. Теперь же вопрос ставится по-иному. Речь должна идти о возможностях «переналадки» устоявшейся пятилинейной системы нотации в иных теоретических «ключах», о принципиальном расширении её теоретической базы и способности работать на иных, существенно расширенных основаниях.

Сегодня мы вступаем в эпоху, когда различные теоретические взгляды, проецируемые на весьма многообразную фольклорно-интонационную практику, получают право на параллельное существование и на реальное взаимодействие на общей базе усовершенствующейся и действительно универсализирующейся пятилинейной нотной системы. Остаётся только выработать принципы сосуществования различных теоретических представлений на этой общей нотационной основе. Но это-то и оказывается, пожалуй, наиболее сложной общеметодологической проблемой.

Реальное основание для решения этой фундаментальной проблемы может быть усмотрено в глубинных свойствах самой пятилинейной письменности. Её можно сравнить со своего рода теоретическим «метаязыком», допускающим прочтение на нём и благодаря ему интонационно-языковых явлений самого разного склада. Существенно отличаясь от фонематических и иероглифических систем письменности, пятилинейная нотация несёт в себе огромный исторический опыт, а главное, соединяет в себе сильные стороны обоих этих типов фиксирующих систем. Точнее же всего она может быть уподоблена (на современном этапе своего развития) международной транслитерационной системе, позволяющей прочитывать языковые реалии самого широкого спектра. Задача заключается в том, чтобы практически освоить эти её возможности и научиться писать и читать в этой системе, не смешивая различные теоретические представления и базисные языки. Сама повышенная условность пятилинейного нотного письма в принципе это допускает.

Существует два сравнительно простых способа доказать принципиальную условность общепринятой пятилинейной нотации. Для этого достаточно сравнить две расшифровки одного и того же, желательно магнитофонного, звучания (чтобы снять все привходящие ситуативные моменты). Даже если нотировщики принадлежат одной фольклористической школе, их версии нотного текста будут заметно различаться. Об этом красноречиво свидетельствует не только многолетняя практика учебных расшифровок в фольклорных кабинетах музыкальных учебных заведений (что может показаться не слишком убедительным ввиду недостаточной квалификации нотаторов-студентов), но опубликованные материалы специально проведенного международного эксперимента (см. его описание в конце данной работы и нотный пример 97).

Другой, не менее эффективный способ усомниться в достоинствах или, с других позиций, уверовать в действительную «универсальность» традиционной нотационной системы — сопоставить музыковедческие интерпретации одних и тех же фольклорных записей. Мало того, что один и тот же, достаточно простой и малообъёмный по звукоряду напев может быть и будет истолкован десятками разных способов, — целый комплекс стилистически связанных нотных расшифровок одной песенной традиции оказывается совершенно по-разному прочитан с позиций расхо-дящихся теоретических концепций 18.

И в том, и другом случае повинна, как справедливо утверждают психологи, существенно не совпадающая перцептивная база восприятия, предопределяющая очевидное расхождение фиксирующих и прочитывающих версий. Накопленный каждым музыкантом личный слуховой опыт, как правило, так или иначе сведённый им в единую систему теоретических представлений (в противном случае музыкант этот ощущает определённый психологический дискомфорт), формирует подчёркнуто индивидуальное слышание им вновь встречаемых музыкальных явлений. И поскольку системообразующие принципы устной музыки, заведомо далекие от доминирующих во всеобщем музыкальном сознании конструктивных норм композиторского искусства и отнюдь не лежащие на поверхности, требуют построения специализированных интонационных теорий, вовсе не сразу становящихся всеобщим достоянием, в смыслоразличающей и смыслоформирующей деятельности нотировщиков и слушателей мы и наблюдаем столь обескураживающий нас разброс вариантов восприятия, эмоциональных реакций и эстетических оценок, а главное — конкретных нотировочных решений. Диапазон разночтений нередко таков, что впору вообще поставить под сомнение целесообразность их дальнейшего накопления и публикации.

И всё же иного пути, чем путь реального совершенствования фольклористических нотаций, у нас нет. И именно пятилинейное нотное письмо при всех обстоятельствах остаётся одним из наиболее эффективных инструментов постижения устных музыкальных смыслов.

Сказанного отнюдь недостаточно для того, чтобы во всех деталях охарактеризовать противостояние письменного и устного начал в музыкально-языковой деятельности. Тем не менее это подводит нас к необходимости чётче осознать раз-личия в функциях нотирования применительно к устной и письменной музыке, с тем чтобы сформулировать задачи, стоящие перед фольклористической нотацией в соответствии с сегодняшним пониманием специфики музыкального фольклора. Только описав достаточно подробно основные функции нотирования в его приложении к композиторской музыке и фольклору, мы сможем основательнее судить как о достоинствах, так и недостатках пятилинейной системы нотации и о её приемлемости для целей фиксации образцов музыкально-фольклорной культуры, выявив при этом те ресурсы, которые, возможно, пока ещё не используются в фольклористике или используются недостаточно.

Одним из характернейших и основополагающих свойств нотации как в письменной культуре, так и при записи фольклорного музицирования является фиксация всегда лишь отдельного, единичного творческого акта. Независимо от дальнейшей судьбы нотного текста в нём запечатлевается либо вполне реализованное намерение, конкретный, осуществлённый замысел композиторского сочинения, либо уже состоявшийся единичный факт фольклорной реальности. Это свойство нотации абсолютно от неё неотъемлемо, и с ним приходится считаться при анализе любого нотного текста.

Данное свойство нотирования преодолевается в композиторской музыке проективной функцией нотации, то есть её предназначенностью для возможно более точного и многократного воспроизведения в исполнительской практике. Композиторская партитура представляется прежде всего материалом для последующего озвучивания. И, несмотря на то, что все исполнения, в силу конкретных и постоянно меняющихся обстоятельств, неизбежно становятся вариантными по отношению друг к другу, поле исполнительского варьирования достаточно жёстко ограничивается однажды оформленным композитором нотным текстом. Одно из важных следствий этого — возможность безошибочной идентификации композиторского сочинения «опусного» типа. За всеми, порою достаточно вольными, исполнительскими его интерпретациями всегда так или иначе ощущается присутствие однозначно зафиксированного в нотах письменного оригинала — уртекста. Очевидно, что в пределах той эпохи, которая пользуется уже сложившейся и ещё не начавшей разрушаться системой пятилинейной нотации, авторский текст создаётся композитором с естественной установкой на проективную его функцию и, чем больше заинтересован композитор в точности воспроизведения своего замысла, тем полнее этот замысел должен быть зафиксирован в нотном тексте, тем большим количеством уточняющих деталей — различного рода диакритических пометок, штрихов, словесных ремарок, динамических, темповых обозначений и т. д. — этот текст должен сопровождаться.

Нотирование фольклорного образца, при всем внешнем сходстве, определяется принципиально иной установкой. Главной заботой нотировщика-фольклориста обычно становится максимально точная и подробная фиксация однажды совер-шившегося исполнения. Казалось бы, именно это исполнение, будучи зафиксировано в нотах, также превращается в своего рода эталон для последующих интерпретаторов, в главное руководство к их действиям. То есть с момента перевода в письменный вид данный фольклорный образец начинает уже в новом — нотно-письменном — облике выполнять как будто бы ту же самую роль, что и нотный текст композиторского опуса. Однако здесь-то и возникает одно из главных расхождений в самих смыслах нотирования фольклорных явлений и авторской музыки. Остановимся на этом подробнее.

Любая письменная система, будучи коммуникативно обратимой, решает две главные задачи. С одной стороны, она фиксирует определённую, заранее заданную языковую реальность. С другой — предполагает, проектирует предстоящие воспроизведения этой более или менее подробно запечатленной реальности. Поскольку это воспроизведение, как правило, подвержено непроизвольному варьированию, соответствующая система письменности тем самым невольно воздействует на дальнейший ход развития самого языкового процесса 19.

Соответственно письменность, в том числе нотная, имеет как бы две ипостаси — запечатляющую и предписующую, или, если воспользоваться определениями Чарльза Сигера, дескриптивную и прескриптивную20. Эти стороны письменной фиксации, внутренне глубоко связанные, обычно взаимодействуют на более или менее равных началах. Однако в определенных условиях формирования и развития письменности одна из двух сторон может возобладать, стать доминирующей. Это в полной мере относится к нотной системе записи, и поэтому в конкретных исторических условиях она может становиться либо преимущественно дескриптивной, либо преобладающе прескриптивной.

Сам Ч. Сигер считал ярким примером подчёркнуто прескриптивного нотирования звукозаписывающую практику европейских композиторов нового времени, намеренно предписывающих правила предстоящего исполнения сочиняемой ими музыки. В противоположность этому фольклористическая нотация представлялась ему типичным проявлением дескриптивного нотирования, то есть фиксацией уже отзвучавшего материала.

С такой точкой зрения можно было бы вполне согласиться, если не учитывать некоторых особенностей функционирования фольклорных нотировок в культуре. Если бы единично звучащему фольклорному акту соответствовал также единичный факт нотации, и результат этой нотации прямым ходом направлялся в фольклорный архив и никак и нигде больше не использовался (кроме как, разумеется, для аналитических процедур), то можно было бы считать это проявлением исключительно дескриптивным. Однако запись фольклорного звучания (или, как часто говорят, расшифровка) осуществляется с разными целями, и в том числе отнюдь не исключающими последующее воспроизведение. В тот момент, когда такую расшифровку берёт в руки композитор или исполнитель, она начинает играть по существу ту же самую роль, что и любой нотный текст в профессиональной музыке. И всё же, если отнестись внимательно к тому, что именно стоит за нотным текстом в авторской музыке и что стоит за нотировкой в фольклоре (то есть к тому, что находится по разные стороны границы, разделяющей устную и письменную культуры), то, наряду с определенным сходством, можно обнаружить немало и существенных различий.

В каком-то смысле композиторский нотный текст также может быть рассмотрен как фиксация лишь одной, первой, исходной исполнительской интерпретации — интерпретации, существующей пока лишь в замысле композитора. С помощью определённой последовательности нотных знаков композитор по существу закрепляет возникающую в его сознании последовательность звуков и тем самым фиксирует единичный и всегда индивидуальный процесс создания конкретного музыкального произведения, которое до этого в данном виде никак — ни потенциально, ни в действительности — и нигде не существовало. При этом автор отдаёт себе отчёт в том, что, даже находясь в русле определённой стилевой традиции, он придерживается сознательной установки на обновление этой традиции, более того — на утверждение собственной, и ндивидуальной творческой воли, на вполне самобытное, неповторимое творческое изобретение.

За фольклористической же нотацией стоит образец, уже проживший, как правило, достаточно долгую жизнь в неисчислимом количестве вариантов, в большинстве случаев — уже существенно изменившихся по сравнению со своей весьма гипотетической первоначальной версией. Фольклористическая нотация фиксирует один из многих, но далеко не первый и не единственный вариант песни, инструментального наигрыша и т. п. Разумеется, при этом схватывается и момент творчества, однако это творчество диктуется установкой не на преобразование или обновление традиции, а на её поддержание и воспроизведение. В этом смысле фольклористическая нотация может быть воспринята как нотная запись какого-то одного-единственного сохранившегося варианта созданного много веков назад анонимного авторского произведения.

По существу сходная ситуация (при всём различии вербального и невербального начал) констатируется и исследователями устно-поэтического творчества. Вот как, например, характеризуются специфические трудности изучения языка фольклора по сравнению с исследованиями литературного процесса одним из современных фольклористов-словесников: